Reginaldo Giuliani O. P.

Per Cristo e per la Patria

/175/

Per Cristo e per la Patria

Ultimi Scritti dall’Africa

del P. Reginaldo Giuliani O. P.

/177/

I preamboli

I

Con le Camicie Nere del Gruppo Battaglioni d’Eritrea

(15 settembre 1935 -XIII)

Da cinque mesi i primi Battaglioni CC. NN. sono attendati sull’altipiano eritreo e si vanno meravigliosamente adattando al clima africano con l’agilità tradizionale della gente italiana; ubi vincit romanus inhabitat.1

L’ondata di giovinezza gagliarda dell’Italia nuova, dell’Italia di Benito Mussolini ha invaso e pervaso la già sonnecchiante Colonia. E quanto bisogno v’era della diana fascista! I pochi vecchi coloniali che non s’erano rassegnati ad addormentare il genuino sangue italiano nel torpore universale, ora respirano a pieni polmoni, la raffica di vita italica che vien apportata dalla Milizia, dall’Esercito, e dai nostri bravi operai.

Allorché dopo lo sbarco di Massaua, vero forno tropicale, si arriva all’altezza dei 2500, sull’altipiano eritreo, coronato dalle ambe fantastiche, rotto /178/ da burroni che celano verzicanti vallatelle e specchi d’acqua, si rivive quasi come in un lembo delle nostre meravigliose regioni alpine. I cocenti raggi equatoriali qui sono temperati dalla freschezza dell’alta atmosfera, e il cielo notturno pare pronto a versare sulla terra torrenti scintillanti, da ambedue gli emisferi. Le agavi in fiore e le meravigliose euforbie-candelabrum fasciano le rocce multicolori, tra cui van fuggendo frequenti tribù di scimmiette curiose.

I borghi ed i villaggi, quasi sempre appollaiati sugli alti dossi, sono rimasti allo stato primitivo, cumuli di capanne, di antri coperti ed intonacati di fango. Gli abitanti che portano in viso i nobili segni della razza abissina, tanto diversa dalle altre razze camuse dell’Africa, mal si coprono di luridi cenci e vivono privi delle più comuni cure dell’igiene.

Un’ondata di fango è la scia che segue per la strada i drappelli di bimbette, curve sotto il fascio di legna e le comitive di donne recanti sulla schiena i piccoli morettini mocciosi.

Splendore di natura e miserie di umanità; contrasti lampanti dell’Africa tenebrosa. Ciò che leggemmo sui libri di avventure nella nostra giovinezza, è sotto ai nostri occhi chiara realtà, è da cinque mesi la quotidiana esperienza delle nostre vivaci CC. NN.

Incanti e curiosità ogni giorno si presentano agli occhi e l’avvenire ne offrirà delle più intense.

/179/

⁂

La prima occupazione dei nostri Battaglioni fu la costruzione d’una strada di raccordo tra due arterie principali. La Milizia non poteva porre qui migliore inizio all’opera sua, che si ispirò, così, al concetto civilizzatore latino, di rendere pervius l’orbis terrarum,1 di facilitare le umane comunicazioni. Il lavoro febbrile di circa tre mesi gettò su questi campi sassosi, un solido nastro di massicciata per molti chilometri. Ogni mattina, al levar del sole, le Compagnie sbucavano dagli attendamenti, al canto delle canzoni della Patria, e riprendevano il lavoro, come per un cottimo largamente lucrativo. Il soldo militare forse non mai venne più scrupolosamente guadagnato. Gli ufficiali erano alla pari con la truppa; vi fu un capo manipolo anziano che, nel porger mano ai militi per sollevare un masso, ne ebbe un’estorsione che gli procurò lunga degenza all’ospedale. La Patria è servita ugualmente dalla marra e dal moschetto; le preferenze dei combattenti per istinto, bisogna sacrificarle nobilmente agli ordini del Re e del Duce.

E poi ognuno era consapevole che l’Italia mussoliniana, apertesi tutte le vie del mare e del cielo, doveva pure frangere i massi, colmare le buche per rendere agile il passo alle legioni. E l’amore per il Duce rendeva meno aspra la fatica, più forte il /180/ braccio, più corta la giornata lavorativa, come le canzoni fasciste e gli alalà accompagnavano il ritmo del piccone e lo scoppio delle mine.

Le parole amorose e chiare, scandite dal Duce ai Battaglioni in partenza dall’Italia, furono incise nei cuori meglio che nella silice; cento e cento volte furono poi ripetute dall’ingenua grazia di queste bocche toscane e romane, come pure ieri, solamente ieri, udivo un nostro autista che celato tra le diciotto macchine, ultimo regalo del Duce ai suoi Battaglioni, declamava ad un crocchio di compagni estasiati il discorso di Sassari. La lontananza spegne i lucignoli, ma fa divampare le fiammate, le passioni; questa ardente passione da cui è pervaso ogni italiano disperso ai confini della Patria e al di là della Patria, al di là degli oceani per l’Uomo suscitato da Dio per rendere grande la sua Nazione. Anzi all’estero si è senza tregua stimolati ad amarlo più ardentemente, per la stima universale manifestata in mille guise dagli stranieri. Non senza profonda commozione i chiassosi equipaggi dei nostri trasporti militari che percorrono il Canale di Suez intendono il beduino che dondolandosi sul lento cammello per la strada parallela al Canale, va gridando: «Viva el Duci».

⁂

Ultimati i lavori della strada, inaugurata poi con l’intervento di S. E. Lessona e di S. E. De Bono, era necessario imbracciare il moschetto e tornare /181/ alla vita militare, la quale è essenzialmente gerarchica: perciò ai Battaglioni adunati in gruppo organico è stato preposto un Console Generale della Milizia.

Il suo nome è notissimo e non solo negli ambienti fascisti: Filippo Diamanti. Il suo passato è scritto nelle cronache di tutto il più puro movimento italiano, che va dall’interventismo alla Marcia su Roma e da questa alla repressione del terrorismo sulla frontiera orientale. I militi che tutto ciò conoscono si stringono con orgoglio attorno alla figura del giovane generale che sanno abile a brillare, per preparazione tecnica e politica, nelle costellazioni trascendentali dell’Esercito.

Egli rivela infatti, anche a chi per brevi istanti l’avvicina, tutte le qualità del condottiero. Energico e intelligentissimo è dotato d’un equilibrio raro che trova ognora la giusta espressione e negli atteggiamenti e nel chiaro eloquio, nell’imporre scrupolosamente la disciplina e nell’attrarre a sè i cuori.

Ma quanto più conforta la nostra fiducia è il saperlo scelto e designato dal Duce e il vederlo svolgere, giorno per giorno, il programma integrale con la fede del fascista al cento per cento. Ai nostri capi noi non chiediamo che di essere specchio fedele, per quanto è possibile, di colui che ha ristorato con la parola e con l’esempio l’autorità. E l’autorità, di cui il Duce ha dato luminoso esempio, è l’occhio che per ciascuno vede, è la mano che a tutto provvede, è la difesa, è la forza su cui tutti ed ognuno può contare.

/182/ Quando l’autorità possiede questa fascistica base, riposa fiducioso il cuore dell’ultimo gregario, pronta è la sua obbedienza, fedelissima la disciplina. Una massa ingente di uomini da un cenno, da uno sguardo, da un desiderio del Capo è mossa alle più ardue mète.

Nè il deserto, ne la fame, ne il clima la trattiene: solo la morte può strapparle qualche vittima gloriosa, che rimarrà a segnare la strada dell’eroismo e della certa vittoria.

⁂

Gli uomini nostri sono davvero una massa incandescente della più vivace e pugnace giovinezza. Tutta la gente italiana è dinamica per natura, perchè, come disse il Grande «la pianta uomo cresce più robusta in Italia che altrove». Ma quando la giovinezza matura dei venticinque anni, già temprata dal servizio militare, tutta impregnata dell’ideale fascista, si aduna in una massa di migliaia di vite, allora veramente si può assistere allo scoppiare della primavera più dinamica. Chi sente battere da vicino questi cuori viene profondamente compreso dall’ardente clima spirituale.

Bisogna subito dire – se ve ne fosse bisogno – che tutti, militi e ufficiali, sono volontari. L’adesione spontanea istintiva o riflessa, a un compito liberamente assunto è la causa prima d’ogni riuscita. L’arditismo che nell’ultimo anno di Guerra Mondiale ha fatto miracoli, fu appunto basato su /183/ questo chiaro fatto: gli Arditi erano tutti volontari. Il volontarismo genera automaticamente una selezione: gli spiriti forti, la gente nata col cuore di leone, direbbe il buon Manzoni, si alza al primo squillo di tromba e corre dietro all’ondeggiare del tricolore, volontaria delle eroiche imprese.

Oggi le pupille sognatrici della nostra gioventù non possono rivolgersi che verso quest’Africa Orientale a cui punta indomabile la volontà del Duce. Questo è, e più sarà, il campo dell’eroismo offerto a quegli italiani che hanno cuore e fegato sani. La nobiltà e la trascendenza del compito danno brividi di passione ai predestinati.

Ricordo con nostalgia che, lasciando la mia bella Torino, tra le commozioni della dipartita nessuna per me fu più profonda di quella prodotta dalla confidenza di un capo manipolo che veniva a pregarmi d’interessarmi presso i superiori Comandi, affinchè venisse esaudito il desiderio d’una Centuria della mia bella 282ª Legione Avanguardia, che aveva congiurato di partire volontaria per l’Africa.

Mirabili ragazzi, capaci di ripetere le gesta del leggendario tamburino sardo o del vero autentico eroe giovinetto Vittorio Montiglio.

Non errano, certo, i militi nostri nello stimarsi fortunati per essere stati destinati a questa prima pattuglia africana.

Tra di loro, non cercate gli eterni scontenti, i puerili piagnucoloni, tormentati da esotiche voglie: la nostalgia della casa, dei cari lontani, che ha trafitto il cuore di autentici combattenti, qui non dà luogo a patos insopportabili, poichè la pas- /184/ sione ardente ci immedesima con la Patria vivente, come fiamme alimentate e unite allo stesso fuoco.

I disagi, i pericoli non commuovono: la penuria d’acqua, le deficenze di alimenti, qualche iena notturna che si avanza ad annusare sotto il telo della tenda, qualche pizzicatura di scorpione, son tutte bazzecole atte a dar ansa ai frizzi ed agli scherzi.

La Camicia Nera può essere scalcinata alla pari del fante delle cento trincee: rimane però sempre erede ab intestato della serenità e dell’allegria di questo autentico suo genitore. Infatti sempre si canta: qua, dove tutto il silenzio è profondo e dove i Battaglioni Indigeni, pur giovani e belli, non elevano che uniformi e rauche nenie in tono minore, da cinque mesi l’aria è scossa dai cori possenti delle nostre Compagnie al bivacco o alla marcia.

Chi poi volesse godersi un contatto più intimo con l’anima del nostro milite, entri sotto la breve ogiva della Tenda-Roma dove il bivacco prende spesso forma di conversazione libera e spontanea, in cui ciascuno versa con sincerità la piena delle proprie opinioni.

In tali giudizi ingenui e sereni, in questi propositi virili, sentite tanto fluttuare di fede, di cuore, di sacrifizio, che quando lo squillo dell’adunata vi costringe a congedarvi da questi cari ragazzi, chiedete a voi stessi:

«E dove si può trovare un bagno più puro di vera spiritualità fascista?»

/185/

⁂

Mutua simpatia ha legato le nostre Camicie Nere a certi sciami di morettini, che spesso s’incontrano all’orlo degli accampamenti.

Normalmente dove stanno i soldati corre tutta la ragazzaglia del borgo: ma qui, date le diffidenze degli indigeni e le differenze di lingua e di costumi, non era da aspettarsi questi concorsi.

Invece, fin dai primi giorni, si profilò un’intesa perfetta tra i militi e quei molti poveri morettini cenciosi, mocciosi.

Col pretesto di rivendere piccole merci (uova, nocciolini, zolfanelli....) i morettini stanno appostati, dalla mattina alla sera, in prossimità degli attendamenti.

Curiosi assai con quei grossi anelloni traforanti l’orecchio, con le teste rapate da cui s’alzano ciuffettini a bizzarri disegni!

Ve ne sono di tutte le età, con certi visetti che portano inchiodate, indisturbate, ghirlande di mosche, le terribili mosche d’Africa.

«Geskà takasub,»1 gli dice il milite che ha imparato un po’ di questo indiavolato dialetto tigrino.

«Afincià azrì.»2

«Buzù zenzià aloù na geskà.»3

/186/ Poveri morettini! Visi mai lavati perchè nessuno ha insegnato l’arte di cavar l’acqua, nè la necessità dell’igiene, nè la gioia della pulizia! Ma quando l’Italia di Mussolini potrà dare a tutti i morettini dell’Africa quella camicia nera che qualcuno di essi ha già sostituito ai luridi cenci, quando in questa santa fraternità di bimbi neri e di militi bianchi vi sarà la completa intesa, forse allora potranno compirsi i desiderii dei grandi missionari italiani, del Cardinale Massaia, di Monsignore Comboni, che si spense ripetendo:

«O Africa o morte!»

Il gesto del milite, che sa del missionario, verso quella infanzia in cui Religione, Patria e Civiltà scoprono le reliquie da salvarsi dall’universale decadimento africano, è un’opera di penetrazione che concorrerà efficacemente, quanto la musica dei moschetti, a riscolpire il volto di Roma sul profilo della razza abissina.

⁂

La Milizia ha sempre assegnato un posto rilevante alla Religione; e se ogni legione d’Italia ha il suo cappellano, non dovevano rimanere senza sacerdote i Battaglioni eritrei.

Ed ecco il cappellano del Gruppo1: ecco le sue quotidiane conferenze seguite da folle di militi nelle chiesine delle Missioni; ecco le belle masse /187/ di Comunioni Eucaristiche; ecco la crociata indetta dal cappellano contro l’abitudine della bestemmia; ecco una cinquantina di matrimoni per procura celebrati in pochi mesi, con un grande récord matrimoniale sulle più grandi parrocchie metropolitane; ecco le Messe al campo, sotto il cielo equatoriale, nel quadrato scintillante di baionette, con la conclusione della preghiera per l’amato Sovrano e per il Duce.

Il piccolo altare da campo è lo stesso che ha offerto il sacrificio divino sul Carso, sull’Alpe e sul Piave: le CC. NN. ne sono orgogliose. Ma poichè si rimane qualche tempo sullo stesso terreno, come non lasciarvi un segno religioso, perchè non far dominare la valle da un grande altare che rimanga indelebile monumento della fede dei nostri Battaglioni?

Il signor Generale ha raccolto queste aspirazioni: egli stesso ha scelto la roccia viva da intagliarsi e ha tracciato il rettilineo su cui deve correre la massicciata che porterà i Battaglioni ai piedi dell’altare. Le Compagnie ripresero, per molti pomeriggi, il lavoro della strada, mentre quattro fior di scalpellini carraresi, da mane a sera, flagellarono la roccia vergine e in capo ad un paio di settimane, la ridussero ad un altare grande e hello come l’altare maggiore di una cattedrale. Una grande Croce di pietra domina ogni cosa.

Il lavoro fu condotto con la pazienza propria della gente che, dalla pietra, trae opera d’arte; ma la pazienza era ispirata dall’amore ai più puri ideali fascisti. I quattro scalpellini (due dei quali sono /188/ orfani di guerra) accompagnano sovente il colpo della mazzetta con parole che rivelano l’impeto dell’anima:

«Dove saremo tra un anno? Oh, potessimo fare una grande Croce sul monte più alto dell’Abissinia!»

L’inaugurazione dell’altare ebbe luogo il 30 giugno e fu davvero una grande festa per tutti i Battaglioni. Essi chiusero l’altare in un ampio quadrato fiorito di baionette: due aiuole lo coronano di euforbie e di agavi e fanno risaltare il candore della grande Croce, che splende al bacio del sole.

Nel bel mezzo un cippo foggiato a fascio reca incisa questa’preghiera: «Italos respice tuos: Patriae dilata fines».1

Il cappellano benedì l’altare, vi celebrò la prima Santa Messa, al termine della quale con poche parole elogiava i militi per l’opera compiuta, e ripeteva l’ammortimento, dato un giorno in Fiume italiana, dal Comandante-Poeta:

«Intagliate l’asta della vostra handiera dal legno della Croce che è la materia più forte, più infrangibile che i secoli abbiano conosciuto.»

La Croce del nostro altare levava le candide robuste braccia quasi a sollevare al cielo le migliaia di militi in preghiera, mentre i monti di Adua parevano ondeggiare al lontano orizzonte e accendersi in fiammate di sangue eroico, all’unisono imploranti con la punta delle nostre baionette.

A queste alte temperature dello spirito si forgia /189/ la prima ondata d’Africa, perchè non vuole essere in nulla inferiore – nè oggi, ne domani – a nessuna delle prime ondate storiche del Fascismo.

II

Croce e spada in Eritrea

(26 settembre 1935-XIII)

L’antico motto, già grido di guerra dei cavalieri iberici che liberarono la Spagna e l’Europa dalla Mezzaluna: La Tizona è la spada del Cid Campeador «Tizona y Cruz»1 è di pretta ispirazione latina, italica. Nessun’altra frase ha più concisamente condensata tutta la nostra cristiana civiltà.

Per due millenni contro la barbarie, vestita o di ferro e fuoco o d’irriducibili e violente cocciutaggini mentali, la Croce incesse sul braccio dei pacifici apostoli, difesi all’avanguardia e alle spalle, dai cavalieri che nell’idea cristiana attinsero valore ed eroismo, come altri pretese di vedervi un esclusivo e torbido pacifismo.

Antichi e modernissimi combattenti efficacemente concorsero alla esaltazione della fede cattolica e con l’opera e con l’esempio.

Questo connubio di croce e spada, non errato in via di principio, non fittizio ed accidentale, ma confermato dalla nostra storia, pare rinato ora /190/ in questa Africa Orientale, quasi un idillio della più autentica giovinezza fascista. Per spezzare la congiura ostinata di un sacerdozio decaduto nelle superstizioni più volgari, eppure strapotente, non è atta che la vindice spada. I vecchi missionari, che consumaronsi nel micidiale clima equatoriale, videro il seme evangelico, gettato nella buona terra del docile popolo d’Abissinia, impedito ognora da insormontabili ostacoli politici suscitati dalla sorda opposizione dei Cascì (qäšši) “prete” in lingua tigrina Cascì. La Croce, pur tanto amata dalla gente abissina, che ne ha fatto il suo vessillo, non potrà trionfare, se non quando la spada avrà tolto il potere di nuocere a un’autorità che è lo zimbello del fanatismo e della superstizione.

⁂

Le origini del Cristianesimo in Abissinia risalgono ai primi secoli. I contatti che questa parte dell’Africa tenebrosa ha mantenuto in ogni tempo con l’Oriente ne facilitarono la evangelizzazione. Il padre della fede è ritenuto quel grande monaco cattolico che fu san Frumenzio, che dagli abissini oggi è ancora chiamato Abba Salàma1 o Kessatié Birham.2 L’eresia copta degli Alessandrini non tardò a signoreggiare completamente questo popolo, che di natura sua è docile, e pare nato, come tutti i figli di Cam per servire.

l’Abuna o arcivescovo della capitale è sempre /191/ uno straniero, un egiziano inviato dal patriarca copto di Alessandria.

Gli eretici, come gl’infedeli tentarono ininterrottamente lo zelo dell’apostolato cattolico e quindi, a riprese, abbiamo gli amorosi successivi assalti dei missionari europei, che il martirio del clima e dei tiranni non fece giammai indietreggiare alle porte dell’impero del Negus Neghesti.

⁂

Il movimento cattolico, iniziato dai grandi patriarchi medioevali (san Francesco e san Domenico), non fu rinchiuso nel bacino mediterraneo. I due fondatori, con la parola e con l’esempio, lanciarono i loro figli agli estremi confini della terra. I primi Domenicani si gettarono, con ardore ed ardire, alla conquista della parte nordica dell’Europa e dell’Oriente.

Nel 1274 il patriarca dei Giacobiti: fedeli della Chiesa monofisita di Siria, fondata da Giacomo Baradeo nel VI secolo. giacobiti in Gerusalemme, aveva fatto l’abiura nelle mani di fra Filippo, Priore dei Domenicani di Terra Santa; e questo stesso neofita scriveva al papa Gregorio IX:

«Abbiamo inviato dei nostri fratelli in Egitto al Patriarca copto Abuna Kiorlos, e questo Patriarca ci ha pure lui fatto intendere il desiderio di tornare alla vera fede.»

Queste buone disposizioni del Patriarca copto di Alessandria potevano preludere ad una conversione in massa di tutta l’Abissinia.

Tutto ciò era frutto pure delle Crociate: fra i /192/ militari insuccessi della prima crociata di San Luigi, re di Francia (1248-1252), si ebbero dei grandi successi nell’espansione del Cattolicismo fra i diversi riti separatisti di tutto l’Oriente. A Gerusalemme vi fu sempre una comunità di monaci abissini: in quel tempo, essi fraternizzarono con i latini ed in modo particolare con i dotti domenicani, che snebbiarono la loro mente dagli antichi arzigogoli della malafede greca, di cui è tessuta l’eresia monofisita. I monaci abissini si rivolsero al Patriarca latino di Gerusalemme, chiamato Ignazio che consacrò loro un Vescovo-siro, detto Abba Job e lo inviò quale vicario apostolico in Abissinia.

I Domenicani non solo furono i promotori dell’elezione del Vescovo-siro, ma lo accompagnarono nella sua missione etiopica.

La missione domenicana entrò nel Tigre, regione che abbraccia tutta la nostra vecchia Colonia eritrea e si estende ancora per altrettanta terra, verso il Sud.

Il principe di questa regione si convertì facilmente, forse anche per volontà del Negus, che già era al corrente delle disposizioni del patriarca dei copti. I Domenicani «rovesciaron le cose nel paese» come dicon le antiche cronache, facendo sorgere dappertutto missioni, cui affluivano i neri abissini simpatizzanti con i bianchi figli del Gusmano. Molti abissini entrarono nell’Ordine stesso; si moltiplicarono le case, e la leggenda parla di conventi domenicani in cui vivevano sin novecento religiosi etiopi. Si tratta forse di paesi interi, vi- /193/ venti la piena vita cristiana, come nelle riduzioni americane descritte dal buon Muratori. Certo è che queste missioni fiorirono quanto altre mai. Oggi ancora si mostrano presso Debré-Damo sui confini dell’Agamie e dell’Achellé Gouzai, le rovine della residenza del vescovo e dei domenicani: così a Gulò-Mokadà, presso l’attuale forte Cadorna e a Dahné nell’Agamie, le note rovine della chiesa domenicana detta Edda Ptròs. Non rimangono che ruine di questa che fu una delle pagine più belle della missionologia cattolica.

Troppo presto divampò la persecuzione su tanta fioritura.

Il Negus Iagba-Tsion (1283-1298), coi suoi cinque figli, fu il Nerone etiope che con la solita politica di bandi, confische e proscrizioni e morte cercò di svellere dal paese, ogni vestigio cattolico. A Neebi (Fekàda) i domenicani furono tutti massacrati: così in tutte le residenze, moltissimi domenicani europei e abissini subirono il martirio per la fede. Ciò nonostante le missioni domenicane continuarono con periodi di una certa prosperità, sempre sotto la minaccia di qualche Negus persecutore e delle invasioni mussulmane. Nel secolo decimoquarto, e propriamente verso il 1329, il primo vescovo latino penetra in Abissinia nella persona di fra Bartolomeo da Tivoli, domenicano.

Francescani, gesuiti, lazzaristi, cappuccini evangelizzarono poi l’Abissinia e, con essi, due grandi italiani, il cardinale Guglielmo Massaia e il venerabile De Jacobis, la cui salma è composta onoratamente nelle ridenti verzure di Ebo, presso Sa- /194/ ganeiti, importante centro cattolico curato con zelo da due venerati cappuccini piemontesi.

Oggi in Abissinia, lavorano diverse congregazioni religiose. Il vicariato apostolico dell’Eritrea è affidato a cappuccini lombardi che all’Asmara hanno costruita una magnifica cattedrale con annesso un non meno magnifico (ma ahimè! sempre troppo angusto alla bisogna) «ospizio dei meticci».

Lo zelo dei padri lazzaristi francesi e dei cappuccini italiani ha creato in Eritrea un clero indigeno cattolico che conta oggi oltre settanta sacerdoti. Ne è a capo un giovane prelato, monsignor Chidane Mariam Cassa, dottissimo e gentilissimo, che ha la sua residenza in Asmara, presso la cattedrale dei cattolici di rito etiopico.

Immagini tra le pagg. 192 e 193

In viaggio per l’Africa con le Camicie Nere del Gen. Diamanti

Santa Messa sul piroscafo «Celio» nel Mar Rosso - Maggio 1935-XIII

La Messa domenicale a Adi-Caieh

Comunione generale delle Camicie Nere a Adi-Caieh

⁂

Nel cuore dell’Altipiano eritreo, a oltre cento chilometri dell’Asmara ed a una trentina di chilometri dal vecchio confine, sta appollaiata, su uno sperone, regina delle sottoposte valli, la solatia Adi-Caieh, candida nelle sue poche casette, gialliccia nei molti tucul, rossa nell’argilla che le ha appunto dato il nome tigrino di Adi-Caieh, paese rosso. Sedici nazionali, compresi gli Ufficiali del Presidio, ne formavano l’abituale popolazione italiana: molti sono i copti e i mussulmani e un centinaio di cattolici indigeni. Mentre i cattolici bianchi potevano adunarsi in una bella chiesina costruita con amore dal Padre Pacifico da Caraglio, agli in- /195/ digeni non era concesso pregare Iddio che in una miserabile stamberga, dove si eran rifugiati dopo che (alcuni anni fa) era pure rovinato il piccolo tucul che per una cinquantina d’anni aveva servito quale chiesa comune dei bianchi e dei neri. I cattolici di Adi-Caieh avevano pure nel passato un altro tempio costruito dal mai obliato venerabile De Jacobis. Ma il Negus Joannes in una scorreria anteriore alla nostra occupazione, l’aveva incendiata e ne aveva quindi consegnate le rovine ai cascì che la fecero risorgere: e sinora rimane l’unica chiesa copta del paese.

Nei primi tempi della permanenza in Adi-Caieh dei Battaglioni CC. NN. d’Eritrea, mi resi conto dell’abbattimento dei poveri cattolici indigeni e specialmente del loro ottimo sacerdote, l’Abba Oeldê-Mariam e cercai di risolvere le difficoltà che parevano insormontabili per iniziare una costruzione qualsiasi. Ma come intraprendere un tal lavoro, mentre uomini e materiali sono tanto necessari per altri lavori? M’incoraggiò il nuovo residente destinato ad Adi-Caieh, principe Pignatelli, che poi fu tanto largo di soccorso. Parlai con ingegneri e geometri, ma questi con le loro lungaggini verbose, mi fecero comprendere nient’altro che la verità del vecchio proverbio: «chi fa da sè fa per tre», e mi misi di buon animo a fare l’ingegnere, l’impresario e l’assistente edile. E con eguale coraggio leonino, feci tracciare nella seconda settimana di luglio, le fondamenta dall’unico muratore Camicia Nera, che riuscii con arte, senza violare alcun ordine superiore, a portare sul luogo.

/196/ Ma la mattina seguente, anche quel solo muratore mi mancò e rimasi a pregare e a meditare col buon Abba, sull’informe angolo appena nato. Non tardò la divina Provvidenza a venirci in aiuto: due bravi borghesi, messi a nostra disposizione dalla Società Italiana Costruzioni e Lavori Pubblici S.I.C.E.L.P., ed altri operai straordinari, un gruppetto di muratori indigeni, tre assidue Camicie Nere concesse dal Comando dei miei Battaglioni, alzarono in breve le muraglie di pietra dello spessore di sessanta centimetri. L’opinione pubblica si mutò dinanzi al fatto: e avemmo aiuti insperati.

Ricordo l’ottimo mio generale Filippo Diamanti, il signor generale Dalmazzo che furono signorilmente larghi di ogni aiuto. Ricordo l’ingegnere A. Bandini, direttore generale della S.I.C.E.L.P., che fra l’altro offrì l’eternit per il tetto e il direttore della stessa società di Adi-Caieh, ing. Ceroni, che fece eseguire una porta degna di una cattedrale, il tenente Paci del genio militare mio antico allievo dell’Accademia Militare di Torino, che mai si mostrò seccato delle mie richieste insistenti. Il fatto si è che la chiesina che misura otto metri di ampiezza e circa venti di profondità ed è il più vasto amhiente della regione, in un mese e mezzo fu completa, con l’aggiunta di una casetta parrocchiale di tre bei vani, e di un campanile pure di pietra e cemento dell’altezza di dieci metri. Quest’ultimo costruito in meno di una settimana, da una diecina di giovani militi, concessi anche dopo la partenza-dei Battaglioni da Adi-Caieh, dalla ge- /197/ nerosità del mio generale. Sul campanile perciò una pietra porta l’iscrizione: «Camicie Nere d’Eritrea – Gruppo Generale Diamanti – 1935-XIII».

⁂

La mano d’opera degli operai indigeni e nazionali fu coadiuvata in maniera caratteristica da un folto gruppo di morettini che raggiunsero sino il numero di quaranta, assoldati con diverse retribuzioni e il cui ufficio era di portare sassi e calce.

Ai piccoli (dai cinque ai dieci anni) bastava una serale distribuzione di caramelle: per la quale dal mattino alla sera andavano e venivano portando sassi, ciascuno secondo la propria capacità. Ben è vero che sentivano sovente la mia voce imperiosa: «Càltifu.... Amsê Imni»,1 ordine imparato a memoria dai nazionali.

Un muratore-milite, di quella dolce Napoli che dà un sigillo perenne inconfondibile alle parole e ai gesti dei suoi figli, ripeteva fra l’ilarità dei moretti: «Caltifutte, Amsetta, Iminitta».

I più grandicelli (dai quattordici ai sedici anni) erano impegnati in fatiche superiori e ricevevano lo stipendio che variava sulle dieci lire settimanali. Era però necessario abbondare in regalie, per coprire almeno le nudità più palesi. Quante paia di calzoncini abbiamo regalato!

/198/ Fra gli altri moretti vi era un ragazzetto, non ancora quattordicenne che mi parve la più pura espressione delle grazie abissine. Con un profilo strettamente semitico, nero quanto il carbone, slanciato e forte, l’orecchio destro forato da due anelli, due occhioni candidi, furbi e buoni, pronto a buttarsi a terra a baciarti i piedi per ogni regaluccio, pronto agli impeti eppur docilissimo, portava un bel nome africano: Ghebres-Arcan; a quindici chilometri di distanza, aveva lasciato la famiglia a Senafé ed era venuto in cerca di lavoro.

Al termine della prima settimana, mi portò la moneta, affinchè gliela conservassi: segno evidente che la sua fiducia in me era giunta al colmo per un abissino, che di natura sua è diffidente assai in materia finanziaria.

Gli somministravo per il vitto, una liretta al giorno: su cui egli faceva nuovi risparmi. Compresi una volta di più che la golosità non è il vizio predominante del popolo etiope che si accontenta di una piccola razione di burgutta (o pane cotto nella cenere) e per conseguenza non si nutre neppure a sufficienza, crescendo perciò debilitato di forze.

Ghebres-Arcan aveva bisogno di essere vestito come tanti altri; mi mostrava spesso i suoi cenci luridi, implorandone la sostituzione. Gli comperai un paio di calzoncini verdi, una maglietta rossa e un bel nesalà o lenzoletto bianco. Quando fu rivestito dei tre colori, i compagni che lo amavano gli fecero gran festa intorno, ed egli tutto orgoglioso, volgendosi al donatore, proclamò forte- /199/ mente: «Anê ifetué talian».1 Da allora Ghebres Arcan fu detto da noi: il moretto-bandiera. Gentile piccolo folletto, che rappresentasti quella docilità vivace, quella fedeltà completa dei giovanetti del tuo sangue, virtù già notate nei commoventi episodi narrati dal cardinale Massaia, noi speriamo in te, negli innumerevoli fratellini abitanti al di qua e al di là del crollante confine, e sappiamo /200/ che Chiesa e Italia, madri amorose di popoli, riusciranno finalmente ad impedire l’inselvaticamento di tanta linfa vitale di bene, che Dio pose nel cuore della gente d’Etiopia!

Nel giorno consacrato alla festa dell’Assunta (nel calendario abissino ogni festa è in ritardo di otto giorni dalle nostre) le fanciulle vestite a colori sgargianti battendo il tamburello, andavano cantando per le vie di Adi-Caieh:

«Noi siamo vergini e la Madonna è vergine e il Tigre diventerà presto tutto italiano.»

Che la profezia si avveri presto e si amplifichi su tutta la terra d’Abissinia.

Le anime pure lo aspettano, lo vogliono, lo proclamano.

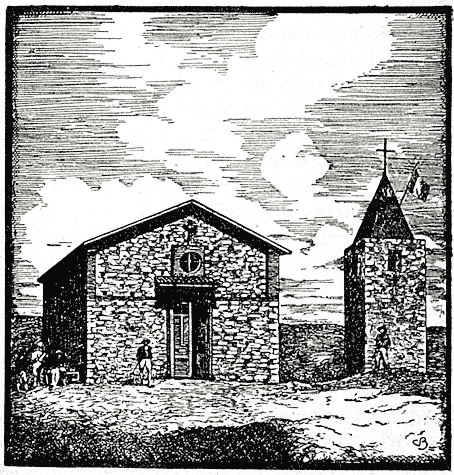

Immagine a p. 199

La chiesetta di Adi-Caieh

⁂

Allorché il progetto della costruzione della chiesa di Adi-Caieh stava per naufragare sotto l’ondeggiare delle difficoltà, sorse in me il proposito di affidarne la riuscita all’intercessione di due Santi a me ugualmente cari: san Domenico, il patriarca mio che suscitò i primi missionari dell’Abissinia, e il grande san Giovanni Bosco, il più recente dei santi italiani, i cui figli potranno fare un gran bene alla gioventù abissina.

Feci voto di consacrare ad essi i due altari laterali della futura chiesa. Oggi con il patrocinio di questi due principi della santità, che di giorno /201/ in giorno si rese a noi ognor più evidente, il voto è compiuto.

Nella penombra della bella chiesina, il sacro Cuore di Gesù tende le braccia dall’altare maggiore, ai suoi fianchi sorgono gli altari con le pale su cui una Camicia Nera dipinse rispettivamente san Domenico che, pregando la Vergine, vede i suoi figli avviarsi verso i tucul d’Etiopia, e san Giovanni Bosco, che si stringe al cuore un povero morettino.

Ci voleva proprio l’aiuto di due grandi santi a compiere il miracolo di queste difficili e affrettate costruzioni! E per essi il Cappellano militare non ha per nulla cambiata la sua divisa in quella del puro missionario: Croce e spada, anche in questo caso, continuarono a fiorire nel millenario idillio.

E ciò, tanto più è vero in quanto la costruzione di una chiesa da parte degli Italiani, che non sono più quelli che sonnecchiavano massonicamente nella Colonia eritrea sino a pochi anni fa, ha, presso questi popoli tanto diversamente e pure tanto profondamente religiosi, delle ripercussioni morali potentissime.

Mi si disse che in tutta la Colonia eritrea e al di là dei confini, si parlò con simpatia degli Italiani costruttori di chiese. Il capo dei mussulmani di Adi-Caieh fu a visitarmi durante la costruzione e mi disse:

— Tutto questo è bene, perchè è per il Signore e anch’io darò la mia offerta. —

/202/ A chi oggi guarda ai tre corpi di edifici e si meraviglia nel conoscere la brevità, del tempo impiegato per costruirli il Cappellano sorridendo risponde:

«Queste non sono che le grandi manovre delle mie Camicie Nere. Questo non è che il progettino delle grandi cattedrali che siam pronti a costruire in Adua e in.... Addis-Abeba.»

[Nota a pag. 177]

1 Dove il (soldato) romano vince, ivi stabilisce la sua abitazione. (Trad. dell’Edit.) [Torna al testo ↑]

[Nota a pag. 179]

1 Rendere «accessibile il mondo intiero». Allusione alla rete stradale con la quale i Legionari Romani avvolsero le diverse province della loro conquista. (Nota dell’Edit.) [Torna al testo ↑]

[Note a pag. 185]

1 «Lavati il viso.» [Torna al testo ↑]

2 «Pulisciti il nasino.» [Torna al testo ↑]

3 «Hai troppe mosche sul viso.» [Torna al testo ↑]

[Nota a pag. 186]

1 Il P. Reginaldo Giuliani O. P. cappellano-centurione del «Gruppo Battaglioni CC. NN. d’Eritrea». (N. d. E.) [Torna al testo ↑]

[Nota a pag. 188]

1 «Guarda, o Dio, i tuoi italiani, dilata i confini della Patria.» (Cfr. il commento a pag. 88.) [Torna al testo ↑]

[Nota a pag. 189]

1 «Spada e Croce.» (Trad. d. E.) [Torna al testo ↑]

[Note a pag. 190]

1 «Padre della pace.» [Torna al testo ↑]

2 «Mostrante luce.» [Torna al testo ↑]

[Nota a pag. 197]

1 «Presto, portare sassi.» [Torna al testo ↑]

[Nota a pag. 199]

1 «Io amo gl’Italiani.» [Torna al testo ↑]