/119/

Capo XIII.

Arresto e vessazioni.

Memorie Vol. 1° Cap. 12.

Ottobre; inizio inverno 1849

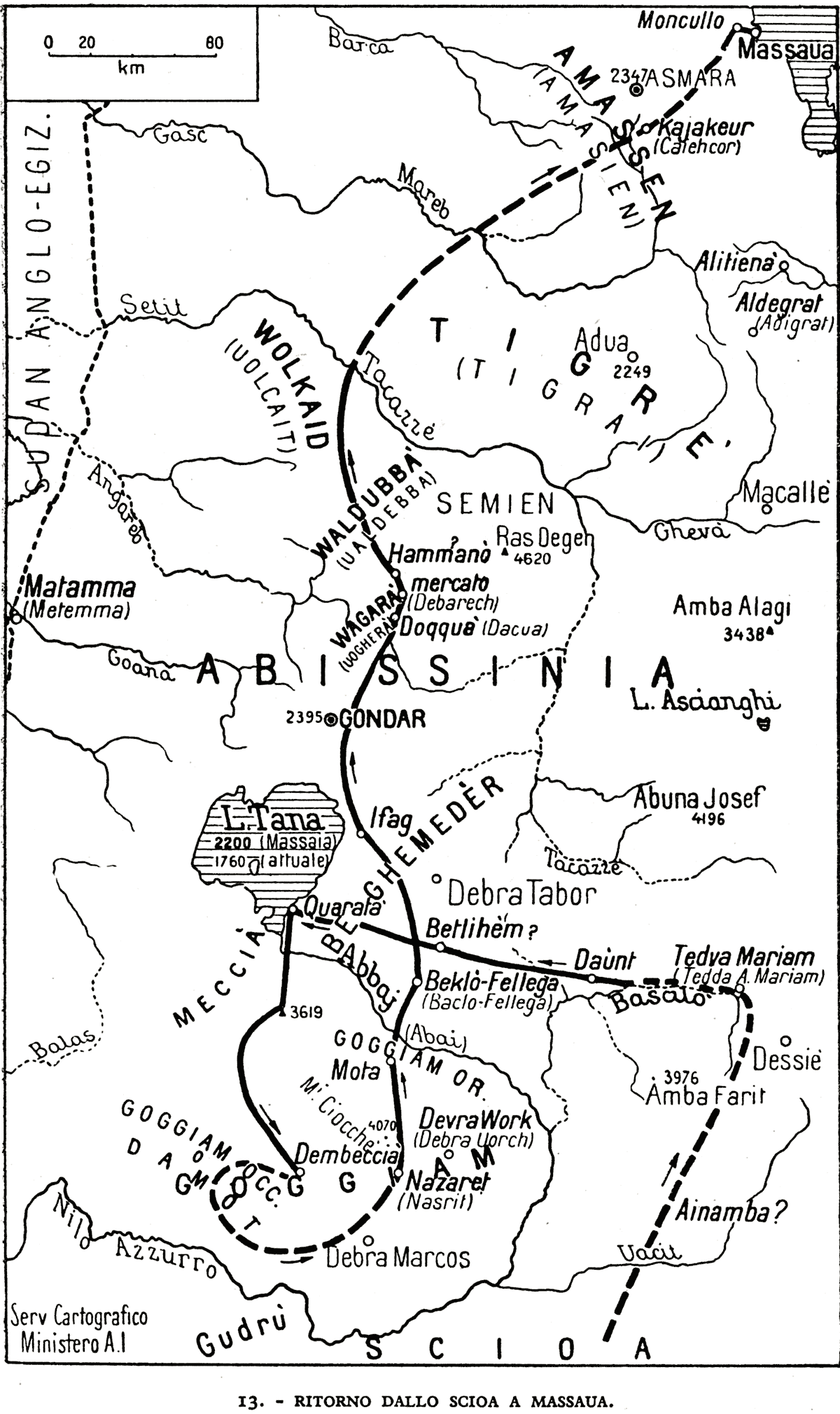

Scioa, Uollo, Beghemeder, Lago Tana

1. Entrata nei confini dello Scioa. — 2. Arrestati e ricondotti indietro dai soldati di Berrù-Lubò. — 3. Condotti come malfattori, recitiamo la corona del fiat voluntas tua. — 3. I dieci leopardi di S. Ignazio. — 5. Arrivo ad Aìnamba; seguita l’incertezza — 6. Altri quattro giorni di viaggio tormentoso. — 7. Aly-Bàbola ci manifesta l’equivoco. — 8. Un matrimonio mostruoso. — 9. Arrivo a Daùnt, paese cristiano. — 10. A Betlihèm ed al campo di Degiace Bellòh. — 11. Al campo di Bescìr; ordini di Râs Aly conosciuti. — 12. Arrivo al campo di Uandiè; scorsa a Guradìt. — 13. Partenza. — 14. Fermata; formazione del campo. — 15. Una città costruita in un’ora; danni che ne seguono. — 16. Arrivo a Quaràta: strano raccoglimento nella recita del Salterio. — 17. Bel panorama di Quaràta; ricchezza del suo suolo. — 18. Bella serata, e partenza. — 19. Un calcolo approssimativo sull’altezza di quella regione. — 20. Ponti portoghesi sul Nilo. — 21. Un marito ussoricida. — 22. Leggi dell’Abissinia su questi delitti.

Passati due giorni di viaggio per paesi quasi tutti bellissimi e fertilissimi, arrivammo finalmente alla frontiera, ed entrammo in una specie di fortezza naturale, custodita da piccola guarnigione di soldati. Questi dai vicini paesani ci fecero portare qualche cosa da mangiare, e vi passammo la notte molto bene. La mattina, fatta colazione, scendemmo al piano, e tragittato il fiume, che segna i due confini, ci trovammo sul territorio dello Scioa; luogo però arido e deserto, sicchè ci convenne di fare una gran salita per poter trovar casa, in cui alloggiare.

2. Non avevamo fatti pochi passi, che cinque o sei persone ci corsero appresso gridando: — Fermatevi, fermatevi. — Ma noi, sospettando che fossero ladri, invece di fermarci, affrettammo il passo. /120/ Intanto di là del fiume si era dato il grido, e si radunava gente. Che è? che non è? Un mistero per tutti! Avevamo un bel correre, ma fummo raggiunti. I nostri pochi giovani volevano difendersi; ma quanto più si resisteva, tanto più si moltiplicava gente. Quindi ci fu forza cedere. Domandai che cosa volessero; e mi risposero che era venuto ordine di Berrù-Lubò di arrestarci, e non vollero dire altro. Mi sedetti un momento, e cercai di far loro conoscere l’atto ingiusto che facevano, principalmente violando il dritto del Re di Scioa, sul cui territorio mi trovava. Ma ogni ragione fu inutile, cominciarono a legare i nostri giovani, e poscia ci costrinsero a ritornare indietro, scortati ciascuno da due guardie.

3. A guisa adunque di malfattori ci portarono al custode della fortezza, il quale ci ricevette ben diversamente dal giorno precedente. Tale è l’Abissino: quanto vile quando è dominato, altrettanto orgoglioso quando gli riesce di dominare, fosse pur solamente per un’ora. Quell’uffiziale adunque, radunati i Capi dei villaggi, tenne consiglio, e poi ci consegnò ad alcuni di essi, con ordine di farci passare da un villaggio all’altro sotto la loro malleveria, ed ordinò inoltre che ci si desse il necessario per vivere. Così scortati e gelosamente guardati, partimmo pel primo villaggio, distante circa due ore. Che penoso viaggiare! Dovevamo camminare a piacer loro, o stanchi, o deboli, non importava, bisognava andare avanti. I nostri servi non erano più liberi, nè potevano più stare ai nostri comandi. Gli stessi nostri bagagli non erano più nelle nostre mani, ma in quelle delle guardie: e non potemmo svolgere neppure un involto per prendere il Breviario, della cui recita fummo dispensati dalla forza brutale.

Lascio considerare quanti sinistri pensieri ci si aggirassero per la mente, e quali discorsi si facessero col P. Stella! E più congetture mettevamo in campo sulla trista avventura, e meno ne sapevamo. Allora dissi ch’era meglio recitare il Rosario degli afflitti, mia solita preghiera in simili casi; cioè, cinque Paternostri, ripetendo dopo ciascuno dieci volte il verso fiat voluntas tua. Era questo il miglior conforto per noi, fare la volontà di Dio.

4. Quei brutti ceffi non lasciandoci mai soli, nè di giorno nè di notte, mi ricordai dei dieci leopardi di S. Ignazio, cioè dei dieci soldati, fieri come leopardi, che lo conducevano legato da Antiochia a Roma. E le nostre guardie non erano meno insolenti di quelli. Giovinastri dissoluti ed impertinenti, per lo più mussulmani, ridevansi di noi, e si permettevano atti d’arrossire. Se almeno avessi avuto sufficiente conoscenze della loro lingua, avrei potuto rivolger loro qualche buon discorso, e dar loro /121/ qualche savia istruzione: ma venuto da poco tempo dalla costa, non poteva che balbettare qualche parola. Il P. Stella, che, più fortunato di me, parlava meglio la loro lingua, e talvolta faceva loro qualche osservazione, me lo tolsero di fianco, per impedire, dicevano essi, la combriccola. E quindi io, vedendo e sentendo cose, che non poteva tollerare, ignaro del linguaggio per mostrare il mio risentimento, faceva qualche atto di sdegno; di cui si ridevano, e più malvagi diventavano.

5. Dopo quattro giorni di tale penoso viaggio ed accompagnamento, arrivammo ad Aìnamba. Presentatici a Berrù-Lubò, speravamo di avere da lui qualche schiarimento. Ma ben poco ottenemmo. Solo ci disse che era stato mandato ordine da Râs Aly a Tokò-Brillè di farci ritornare indietro; e questi, temendo che noi fossimo per entrare presto nello Scioa, aveva mandato un corriere a cavallo, per fargli conoscere l’ordine del Râs. E così la nostra condizione era di poco cangiata. Ci concedette due giorni di riposo; e poi, custoditi presso a poco come prima, facendoci passare da un paese all’altro, ci rimandò ad Aly-Bàbola in Horrò-Hajmanò.

6. Così viaggiammo altri quattro giorni, alquanto meglio trattati nei vitto, ma sempre custoditi da guardie mussulmane, ceffi brutali, sordidi e pieni di pidocchi. In Aìnamba avevamo ottenuto di mutarci la camicia, /122/ per liberarci da quei molesti insetti: ma poco valse; che la vicinanza di quei sudicioni ce li regalava di nuovo. Eravamo nel mese di Ottobre, e su quelle alture la notte faceva freddo. Le mie guardie, miseramente vestite, per dormire un po’ calde, rannicchiavansi a due e tre insieme, e coprivansi con le due o tre tele che portavano. Io la sera, scostatomi da loro quanto più poteva, recitava le mie preghiere, e poi ravviluppatomi nella tela, mi metteva a dormire. Ma svegliandomi, quasi sempre mi trovava senza tela; poichè le suddette guardie, avvicinandosi a me senza accorgermene, pian piano se la tiravano, e se la mettevano addosso.

7. Finalmente arrivammo presso Aly-Bàbola, ed il nostro purgatorio si mitigò un poco. A quanto pareva, quell’imperioso ordine non era stato che un equivoco, e le persone, mandate per farmi ritornare, non avevano riferita bene la commissione. Ad Aly-Bàbola non era stato dato nessun ordine od istruzione da Râs Aly, nè pro nè contro di noi. Solamente una persona venuta dal suo campo, aveva riferito che dal detto Râs era stato dato ordine di mandarci per la via di Betlihèm al campo di Degiace Bellòh, altro suo zio, che governava un’altra provincia. Aly-Bàbola pertanto ci ricevette bene, quantunque egli ed i suoi fossero mussulmani più fanatici di Berrù-Lubò: ci accolse con tutti i segni di onore, soliti usarsi nel paese, e ci assegnò una casa particolare, dove trovammo buoni letti ed un’abbondante cena. Le guardie però ci furono lasciate; il che mostrava non esser tutto vero quello ch’egli aveva detto; ma almeno non istettero più sopra di noi col rigore di prima. Ivi riposammo tre giorni, ed i nostri servi ebbero tempo e libertà di lavarci le vesti, e liberarci da quegli schifosi insetti.

8. Prima di lasciare la casa di Aly-Bàbola, due cose voglio far conoscere rispetto ad essa. La prima è che sua moglie, per nome Workitu, era anche sua sorella per parte di padre. Cosa mostruosa, e non ammessa neppure dai pagani più barbari; presso i quali sono da per tutto rispettati i vincoli di parentela, e massime di consanguineità. L’altra è che questa Workitu ci fece gentilezze che non isperavamo; ed ecco il perchè. Essa aveva avuto da Aly-Bàbola un figlio, che allora contava tredici anni, ed era tenuto come l’erede del principato. Or questo giovinetto ci avea preso tanta affezione, che passava quasi tutta la giornata con noi, e principalmente col P. Stella, dal quale aveva ricevuto in regalo, con sua grande gioja, una camiciuola. La madre, grata delle carezze fatte al figlio, ci mandava mattina e sera i piatti più squisiti, che si usavano in paese niente curando la stizza di certi preti apostati, che abitavano in sua casa, /123/ e che rodevansi di rabbia, per questi tratti di benevolenza della Principessa e del figlio (1).

9. Dopo tre giorni si partì da quel luogo in molto migliori condizioni; poichè Aly-Bàbola aveva ordinato che nel viaggio ci si desse un letto particolare per ciascuno, come avea fatto in casa sua. Il che, oltre a liberarci dalle insolenze delle guardie e dalle punture dei loro insetti, ci procurò da per tutto il ricevimento d’uso per le persone onorate dal Re. Nella stessa giornata arrivammo a Daùnt, paese cristiano, ma soggetto ad Aly-Bàbola, il quale non tralasciava di farvi propaganda mussulmana: e molte chiese erano già senza preti, perchè un gran numero di essi erano passati all’islamismo con le loro famiglie. Per questo motivo nel paese vi era un gran malumore contro quel Governo mussulmano.

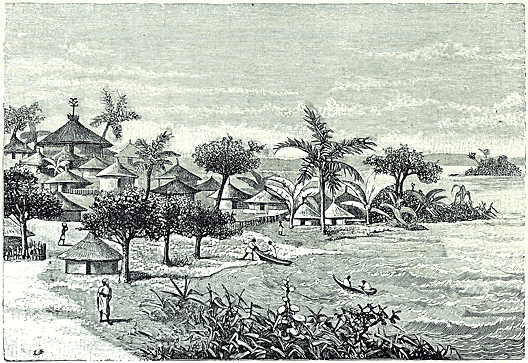

10. Fermatici un giorno in Daùnt, per far piacere ad un uffiziale, che ci avea accompagnati, partimmo per Betlihèm, e vi arrivammo dopo tre giorni di cammino, fatto per istrade tutte montuose. È Betlihèm una città d’immunità e di rifugio, perchè appartenente con tutto il circondario all’Eccecchè, ossia capo dei monaci. Avvi in essa una bella chiesa, opera dei Portoghesi, ed ancora ben conservata. Vi passammo la notte; e partiti la mattina prima delle dieci, arrivammo la sera al campo di Degiace Bellòh, anch’esso zio di Râs Aly. Questo Principe portava il Matev, ossia il cordone azzurro, distintivo dei cristiani; ma nel medesimo tempo lo trovammo che recitava le preghiere con i mussulmani, e quasi tutto mussulmano era il suo campo. Si passò il giorno presso di lui, e ci fu prodigo di ogni cortesia.

11. La mattina seguente ci avviammo pel campo di Degiace Bescìr, di cui innanzi abbiamo parlato, e giuntivi, conoscemmo esattamente gli ordini dati rispetto a noi da Râs Aly. Questi avca scritto a Bescìr di trattenerci presso di sè sino alla partenza di Ghebrù-Uandiè, accampato in altro luogo un po’ distante, il quale doveva condurci in Goggiàm, dove Râs Aly trovavasi. Essendo questo il motivo del nostro richiamo, cessò ogni rigore, e restammo pienamente liberi della precedente schiavitù. Ghebrù-Uandiè, avendo inteso il nostro arrivo, radunò i suoi soldati, e dopo qualche giorno ci mandò a prendere; e così partimmo alla volta del suo campo, lontano circa due giornate da quello di Degiace Bescìr.

12. Là giunti, fummo ricevuti con tutti gli onori, e trattati genero- /124/ samente. Ci mandò subito un bel castrato, ed all’ora di cena, tutto il necessario per mangiare e bere. E poichè ci era ancora tempo a partire, si pensò di fare una corsa a Guradìt, dove ci trattenemmo alcuni giorni. Ivi potevamo celebrare la santa Messa, e con solennità battezzammo un giovanetto galla, chiamato Morka, ch’era stato riscattato dal P. Cesare, insieme con un altro adulto per nome Berrù, il quale gli fece da padrino. Ritornati al campo, ed essendo vicina la partenza, domandammo a Ghebrù-Uandiè se dovevamo fare provviste pel viaggio, e rispose ch’egli stesso avrebbe pensato a provvederci di ogni cosa fino al campo di Râs Aly. Ci fece dare una tenda per ciascuno, da servircene in viaggio, e ci assegnò alcuni asini per trasportare il nostro bagaglio.

13. Fermatici ancora un giorno, e radunatisi tutti i soldati, il dì appresso si diede il segno di partenza, e movemmo da quel luogo. Il campo di Ghebrù-Uandiè contava circa seicento persone, delle quali metà erano soldati, e le altre erano donne, ragazzi e servi. Râs Aly aveva ordinato che fossimo accompagnati da questo piccolo esercito, perchè la strada del Goggiàm era infestata di ribelli. Il P. Giusto ci aveva raggiunti per unirsi con noi, e tutti e tre vestiti di bianco, con in capo il turbante all’uso del paese, camminavamo seguiti dall’esercito. Era un accompagnamento molto onorevole, e più, per aver con noi Ghebrù-Uandiè, il quale dalla pubblica opinione era tenuto per una persona religiosissima, anzi per un santo. Egli di fatto recitava scrupolosamente il suo Salterio, e teneva sempre accanto il suo Confessore; un uomo alto e grave, ben vestito, con gran turbante bianco, e potente presso il suo signore. Ma vedremo tosto di qual santità sieno adorni certi Abissini.

14. E qui colgo l’occasione di far conoscere la formazione del campo abissino nelle sue fermate in tempo di viaggio: ecco quello che vidi. Giunti al luogo in cui si dovea far sosta, se ne dava il segno, e tutti radunavansi lì. Per primo si stendeva una gran pelle in terra nel luogo scelto dal capo della spedizione, ed egli vi si adagiava sopra. Indi il garzoncello, che portava il Salterio del signore, glielo metteva davanti; e così presso a poco facevano i giovani con noi, seduti un po’ distanti da lui. Mentre il signore sfogliava il Salterio, si piantavano tre tende, una per lui, l’altra per noi, e la terza per le donne, la quale serviva anche di cucina. Fatto ciò, prendevasi un bue, (se non era giorno di digiuno) e si ammazzava. È ammirabile la destrezza, onde da quei giovani l’animale è preso, scannato, scojato e fatto in pezzi. Nel tempo che il signore diceva il suo Salterio, con grande gravità, o meglio, ipocrisia, girava l’occhio ed osser- /125/ vava tutto, e dava i suoi ordini, chiamando or l’uno or l’altro; e ciò che non diceva egli, lo diceva il suo padre Confessore, seduto accanto a lui dalla parte opposta a noi. Tagliati i pezzi di carne, un ragazzo a voce alta ne diceva il nome, giacché ogni minutissima parte aveva il suo nome particolare; ed il signore a voce o con segni ordinava ciò che se ne dovesse fare; e di quando in quando, vedendone qualche pezzo migliore, lo faceva portare alla nostra tenda, e lo dava a qualche suo favorito: il resto si mandava alla tenda delle donne. Distribuita così la carne, i giovani correvano chi a raccoglier legna per la cucina, chi a mietere erba per le bestie, chi ad apparecchiare i letti per la notte, e chi a portare acqua dentro corni o zucche, oggetti questi indispensabili in ogni viaggio, i quali vengono portati dai ragazzi e dalle schiave.

15. Soprattutto fa meraviglia la prestezza con cui il soldato abissino, in questi viaggi di spedizione militare, si costruisce una piccola capanna per passarvi la notte. Stabilita la fermata, in un attimo taglia i legni, raduna l’erba, ed inalza la sua casa: sicchè in poco più di un’ora si vede sorgere una piccola città. Levato il campo, si abbandona ogni cosa; tutto al più, la mattina prima di partire, i soldati tolgono l’erba, che servi di letto e di tetto alla capanna, e la danno alle bestie da carico. Di modo che lungo le strade s’incontrano sovente questa città di una notte.

Ma il danno, che apportano alle campagne queste spedizioni è immenso. Orribile è il vedere i soldati quando, senza nessun riguardo, tagliano alberi, guastano seminati, rubano grani, e tutto ciò che possa cader loro nelle mani, anche in paesi amici. Il soldato abissino è una vera locusta di distruzione. In paese nemico poi esso non la perdona nè ad uomini, nè a donne, nè a case, nè a chiese, nè a biade, nè a bestiame, tutto ruba e distrugge. Il soldato dello Scioa, occupandosi nel suo paese della coltivazione della campagna, in paesi amici ha più ritegno e rispetta per quanto può i campi seminati; ma l’Abissino, massime quello del Nord, che invece di lavorare la terra, sen vive ozioso e si getta a rapine, è più crudele e ladro. E questa è una delle cagioni per cui il Nord dell’Abissinia è più spopolato. Dappoiché il contadino di quelle ragioni, non potendo ivi sostentarsi col proprio lavoro, perchè vien predato, o non volendo perchè infingardo, cerca di fare il soldato, per vivere a spese altrui, o pure emigra. Ivi ogni capo è sempre circondato di soldati, che tiene come servi e che mantiene a spese del pubblico. Laddove nello Scioa i capi, in tempo di pace, non hanno con sè che pochi servi, ed il popolo vive coltivando i terreni: in tempo di guerra poi, tutti coloro che hanno terreni col tributo /126/ della milizia, essendo chiamati, devono partire con provviste loro proprie; nè possono rubare, se non in paesi nemici, e solamente quando il Principe permette le rappresaglie in tutto od in parte. Perciò le proprietà ivi sono rispettate.

16. La sera del terzo giorno dalla nostra partenza, ci accampammo vicino alla città di Quaràta, posta sull’orlo orientale del lago Tsana. Quaràta è la città, donde Antonio D’Abbadie scrisse la famosa lettera alla Sacra Congregazione di Propaganda, per indurla a fondare la nostra Missione Galla. Qua mi accadde vedere un fatto che non voglio tacere; perchè esso mostra di qual virtù sieno adorni certi personaggi, tenuti ivi per santi. Mentre Ghebrù-Uandiè con tutta gravità stava al solito recitando il Salterio lì vicino a noi, assorto in un pensiero poco sublime, sospende per un momento la sua recita, e chiamato un servo, senz’ombra di riguardo nè verso di noi, nè verso degli altri, gli dice: — In Quaràta dev’esservi la tale, donna molto bella; va tosto ed invitala a venire alla mia tenda. — Detto ciò, continuò con gran fervore a recitare il suo Salterio!

— Ha sentito? — disse allora uno dei miei compagni.

— Sì, risposi io, e sarà giunto al Gloria Patri. —

Si noti intanto che questo signore, camminava accompagnato sempre da una quantità di giovani donne; e si noti pure che la turpe commissione fu data alla presenza del suo Confessore. Ma probabilmente anche il Confessore batteva la stessa via.... poichè l’eresia in Abissinia corruppe e popolo e clero, e tutta la perfezione si fa consistere nella recita del Salterio, e nell’osservanza del digiuno.

17. Parlando di Quaràta, bisogna confessare ch’essa presenta uno, e forse il più bello dei panorami d’Abissinia, dove starebbero bene una Napoli, una Marsiglia e la stessa Parigi. A Ponente evvi il gran lago, che per la sua lunghezza termina coll’orizzonte, e che a prima vista sembra un mare: a Mezzodì, a Levante ed a Tramontana sorge un anfiteatro di montagne abbastanza lontane dalle sponde; sicchè in mezzo si stende un piano leggermente inclinato ed ondeggiato di colline, deliziose per la loro vegetazione, e per un clima temperato e salubre. Senza industria dell’uomo vi crescono i limoni, gli aranci selvatici, il pesco, il caffè, la vite; nuvole di uccelli di ogni specie volano fra mezzo a quegli alberi, ed ogni sorta di pesci popola quel lago. Non vi manca nulla. Anche un arcipelago di piccole isolette sorge in quelle acque, che, abbellite dall’arte, gareggerebbero con le più belle isole littorali della nostra Italia. Il solo lago, messo a profitto, potrebbe formare un principato invidiabile. Tutto /127/ insomma colà attrae ed alletta. Oh; se invece di quella gente oziosa ed inerte, vi fosse un popolo operoso ed industrioso, che ne coltivasse il fertilissimo terreno, ed una Compagnia, che con piccoli piroscafi avvicinasse le varie popolazioni dell’esteso littorale, le quali neppure si conoscono fra di loro, e le unisse come in una grande continuata città; quel luogo darebbe vita all’immenso altipiano etiopico, di cui è naturalmente il centro! Oggi Quaràta non conta che un migliajo di abitanti; e se ancora esiste, lo deve al privilegio dell’immunità, che ha goduto e gode come uno dei santuarj del paese; altrimenti il furore delle guerre l’avrebbe ridotta ad un deserto, come un orrido deserto è tutto il resto di quel littorale.

Quarata (Quorta) città del Goggiam sulle rive del lago Tana, sede nel XVII secolo di una missione gesuita. Da Q. il 9 marzo 1845 Antoine d’Abbadie inviò a Propaganda una lettera che proponeva l’istituzione di un Vicariato apostolico per i popoli Galla.

18. Quella sera la popolazione di Quaràta ci mandò abbondantemente pane e carne da bastare per tutto il campo. Onde i soldati la passarono allegramente, cantando e sonando il dedacordo ed i loro pifferi. E veramente sarebbe stata una serata piena d’innocente allegria per tutti, se quella baldoria non avesse attirato gente dalla città, e principalmente di quella specie, ch’è l’obbrobrio e il disonore del debole sesso. Finalmente al mattino lasciammo Quaràta, e tenendo la direzione Sud-Ovest, costeggiammo per qualche tempo il lago, e poi, lasciatolo a mano dritta, viaggiammo direttamente verso il Sud, ed arrivammo a poca distanza dalla riva sinistra del Nilo Azzurro, dove ci accampammo.

/128/ 19. Mentre si attendeva alla formazione del campo, io e P. Giusto almanaccavamo sull’altezza della regione, in cui ci trovavamo, rispetto al Mediterraneo. Non avendo gli strumenti, che la scienza appresta per questi calcoli, ci era impossibile sciogliere con evidenza matematica la questione. Tuttavia il nostro calcolo approssimativo era che noi ci trovavamo circa 2200 metri sul livello del nostro mare: e fondavamo un tal calcolo sui seguenti dati, piuttosto popolari che scientifici, presi dal corso del Nilo. L’acqua, come si sa, corre al basso; ora, conoscendo la distanza del fiume dal punto di osservazione alla sua foce, e dando a questa distanza una media di abbassamento del suolo lungo il suo corso, per esempio, un metro per ogni lega, e computandovi le curve e le cascate di esso fiume, si veniva a giungere su per giù alla cifra sopraddetta. In quanto alla distanza eravamo certi che il fiume impiegava circa due mesi per giungere da quel punto ad Alessandria; poichè la piena, da quel punto, cominciava sulla fine di Giugno, ed arrivava al Cairo dopo la metà di Agosto. In quanto alle curve e alle varie altezze delle cascate, le conoscevamo dalle carte geografiche e dalle relazioni dateci dagli indigeni. Questi discorsi mostravano il desiderio, che avevamo, di conoscer tutto, e la volontà di estendere le nostre osservazioni: ma senza gli ajuti della scienza ben poco si può fare (1).

20. La mattina seguente raggiungemmo in breve la sponda del fiume, alta per lo meno un centinajo di metri, donde vedevamo scorrere le sue acque azzurre, e ne sentivamo il rumore. Sceso quel precipizio quasi verticale, e giunti al piano del letto ordinario del fiume, vedemmo un ponte di sette archi, ancora quasi intero, fabbricato dai Portoghesi. Un solo arco era stato rotto in tempo di guerra, per impedire il passaggio ai nemici. E così per lo stesso motivo fu rotto totalmente l’arco di mezzo ad un altro ponte di cinque archi, fabbricato dai medesimi Portoghesi sullo stesso fiume, un po’ più sotto al Sud nel passaggio di Motta. Quei poveri popoli non sanno fare altro che distruggere, anche le opere di grande utilità pel loro paese. Essi hanno appreso dall’Arabo tutto il carattere di conservatore della propria barbarie; e, nemici di ogni novità, in mezzo alla miseria e povertà che li circonda, sono dominati da un /129/ orgoglio indicibile: come sono, quale più, quale meno, tutte le popolazioni d’Oriente, abbrutite dal giogo dell’islamismo. Passato il ponte, ci riposammo alquanto sulla riva opposta, per aspettare alcune persone, ch’erano rimaste indietro. Noi eravamo colà probabilmente a centocinquanta chilometri dalle sorgenti del Nilo Azzurro, il quale nasce negli Agau (1) al Sud del lago Tsana, e dopo essere entrato in un golfo di esso lago, lo attraversa ed esce ad Oriente. sicchè questo lago non è che una gran valle molto più bassa del Nilo, formatasi in lago con le sue acque stesse.

21. Mentre io stavamene là pensando alle sorgenti del Nilo, ecco venire alla mia volta un uomo legato con catene, e custodito gelosamente da due altri, il quale gridava: — Abêt, abêt (signor mio, signor mio). —

— Che volete da me, risposi, io son forestiero. —

— Voi siete un Grande, soggiunse quel disgraziato, voi siete amico di Râs Aly, voi potete parlargli in mio favore; altrimenti, ecco, son condotto ad essere ammazzato! —

Domandai qual delitto avesse commesso; ed uno dei due custodi mi disse: — Nientemeno ha ucciso la propria moglie incinta. — A queste parole provai un senso di orrore; ed informatomi bene del truce fatto, venni a conoscere questa dolorosa storia: quello sciagurato, trovandosi unito in matrimonio con una donna, dalla quale aveva avuto figliuoli, incominciò a tener tresche con altra, ch’era pur madre di una figlia di dodici anni. La rea passione andò tant’oltre, che quel triste soggetto fece divorzio, per unirsi con l’amante, la quale abbandonò anch’essa la sua casa, portando seco la figlia. Per un sì sciagurato accoppiamento si venivano a trovare insieme nella stessa famiglia figli di due mogli; ed è naturale che in simili casi la pace si rende impossibile. Una volta, infatti, tra le altre, vennero a litigio i figli e la figlia; e la madre prendendo le difese di questa, ed il padre la difesa di quelli, s’inviperirono tutti e due; finchè la donna, appoggiando la testa su di una pietra, sfidava l’altro dicendo: Tagliami la testa, ma io non cedo. E quel brutale, dato di mano ad un sasso, gliela schiacciò, commettendo con un delitto due delitti, cioè di ussoricidio e d’infanticidio, essendo essa incinta.

/130/ 22. Ora, si sa da tutti che, secondo le leggi del paese, l’omicida deve andare alla morte: ma a qual morte? e per mano di chi? Colà evvi la legge del taglione, per forza della quale, il reo si rimette nelle mani del più prossimo parente dell’ucciso, che, assistito dalla forza pubblica, ha il dritto di dare al condannato la stessa morte, ch’egli fece fare alla sua vittima; e questo chiamasi dritto del sangue. Se poi chi ha questo dritto, o per compassione o per altri motivi, vorrà perdonarlo, il potrà fare, mediante lo sborso almeno di duecento talleri, e questo chiamasi il prezzo del sangue. Legge veramente poco cristiana, come tutti sappiamo, ma in vigore anche oggi nell’Abissinia ed altrove. Qui gli uccisi erano due, come si è detto; ma l’Abissinia, non contando l’uomo se non quando è nato, non trovava delitto nella morte del feto; altrimenti il dritto del sangue lo avrebbero avuto due e non uno dei parenti. Tuttavia l’avrebbe vinta la figlia dell’uccisa, perchè sarebbe entrata in quel barbaro dritto con doppio titolo di figlia e di sorella; laddove i figliuoli dell’uccisore sarebbero entrati solamente come fratelli del non nato. Vedremo appresso come questo disgraziato sarà giudicato al campo di Râs Aly, e come trattato dalla figliastra.

[Nota a pag. 123]

(1) † 13.4.1868 A.Rosso Questo giovinetto, chiamato Amedy, diciannove anni dopo fu fatto prigioniero da Teodoro, e racchiuso con altri nella fortezza di Magdala. Vinto il fiero Imperatore dagli Inglesi, prima di suicidarsi, fe’ gettare in un precipizio tutti i prigionieri, ed Amedy vi morì con essi. [Torna al testo ↑]

[Nota a pag. 128]

(1) Accade bene spesso che i viaggiatori in quelle parti, quantunque portino seco gli strumenti opportuni, debbano servirsi di questi calcoli approssimativi; e la ragione si è che quei popoli ignoranti, non conoscendo lo scopo e l’utilità di tali strumenti, li prendono per oggetti e segni superstiziosi e si mettono in sospetto contro chi ne fa uso. Perciò il viaggiatore è costretto a nasconderli, per non esporre gli strumenti e la sua stessa persona a cattivi scherzi. [Torna al testo ↑]

[Nota a pag. 129]

(1) Questi Agau non vanno confusi con gli Agau di Sokota, benchè appartenghino gli uni e gli altri alla stessa razza, e quasi parlino la medesima lingua. Questi son chiamati propriamente Agau meder, e stanno all’Ovest del Goggiàm e del Damòt, laddove gli Agau di Sokota si trovano sui confini del Tigrè a Nord-Est di Gondar. Si crede che probabilmente sieno essi lo stipite di tutti gli Agau, da cui, oltre la colonia suddetta, che occupa le sorgenti del Nilo Azzurro, ne usci un’altra detta dei Bogos, che andò a stabilirsi più al Nord, e che parla quasi la stessa lingua. I Bogos, occupando l’estremità Nord dell’altipiano etiopico, sono soggetti al dominio egiziano. [Torna al testo ↑]